技術文章

揭開隨身碟的「黑盒子」:為什麼COB封裝的資料救援這麼難?

當您插入心愛的迷你隨身碟,卻只看到「無法辨識的裝置」時,心中不免一沉。這些年來的照片、重要的工作報告、珍貴的個人資料,難道就這樣一去不復返了嗎?

您可能不知道,您手中那片小巧輕薄的隨身碟,內部可能採用了一種名為 COB (Chip-on-Board) 的封裝技術。它在帶來極致便攜的同時,也為資料救援工程師設下了一道道幾乎無法逾越的難關。

今天,就讓我們一起揭開這個「黑盒子」的神秘面紗,深入了解為什麼COB封裝的隨身碟或記憶卡,是資料救援領域中公認的「硬仗」。

什麼是COB封裝?看得見的差異

首先,我們需要理解傳統隨身碟與COB隨身碟在結構上的根本不同。

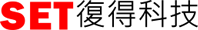

- 傳統隨身碟 (Traditional PCB):就像一塊樂高積木板,上面有著獨立、可拆卸的元件。主要包括一顆負責運算的「主控晶片 (Controller)」和一顆或多顆儲存資料的「記憶體顆粒 (Flash NAND)」。如果主控損壞,工程師可以將記憶體顆粒解焊下來,放到專門的設備上讀取資料。

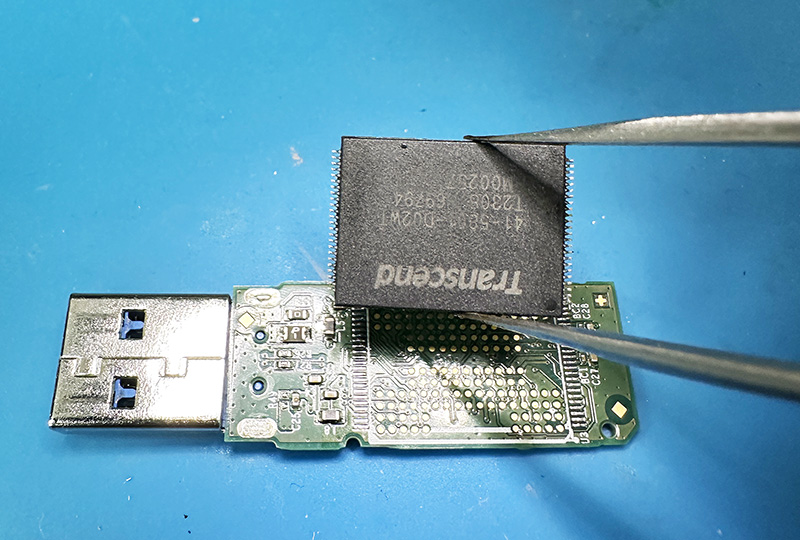

- COB 隨身碟 (Chip-on-Board):則完全不同。它拋棄了傳統的元件組裝方式,將主控、記憶體晶片及其他電子元件,全部直接整合並封裝在一塊小小的印刷電路板(PCB)上,最後再用一層堅硬的黑色環氧樹脂 (Epoxy) 將其完全覆蓋,形成一個密不可分的整體。

| 傳統隨身碟 (TSOP/BGA) | COB 隨身碟 (Chip-on-Board) |

|---|---|

結構: 元件各自獨立,如同組合積木。

|

結構: 所有晶片整合為一,如同水泥灌漿。

|

| 救援方式: 可將記憶體顆粒拆下讀取。 | 救援方式: 必須在原有基板上進行破壞性救援。 |

廠商之所以熱愛COB技術,是因為它能大幅縮小產品體積、降低生產成本,並提供基礎的防水、防塵與抗震能力。這也是為什麼市面上超迷你的隨身碟、記憶卡幾乎都採用此技術。但這些優點,卻成為資料救援時的致命傷。

COB資料救援的四大挑戰:一場精密的外科手術

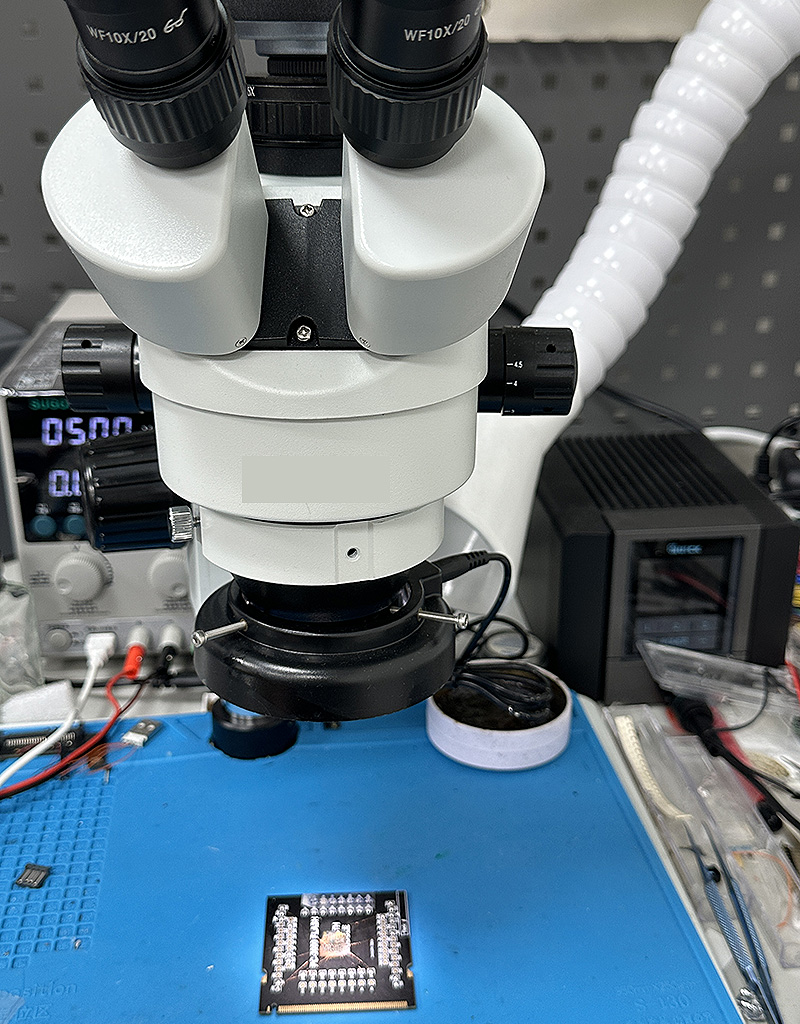

當一片COB隨身碟送到工程師手中時,就意味著一場在顯微鏡下進行的漫長「外科手術」即將開始。

挑戰一:深不可測的黑盒子結構

COB封裝將所有關鍵晶片都埋藏在環氧樹脂之下。我們無法得知內部的晶片型號、線路走向,更不可能像傳統隨身碟那樣,簡單地更換某個故障元件。所有的一切都被封死,救援的第一步就已經困難重重。

挑戰二:「刮骨療傷」式的前置處理

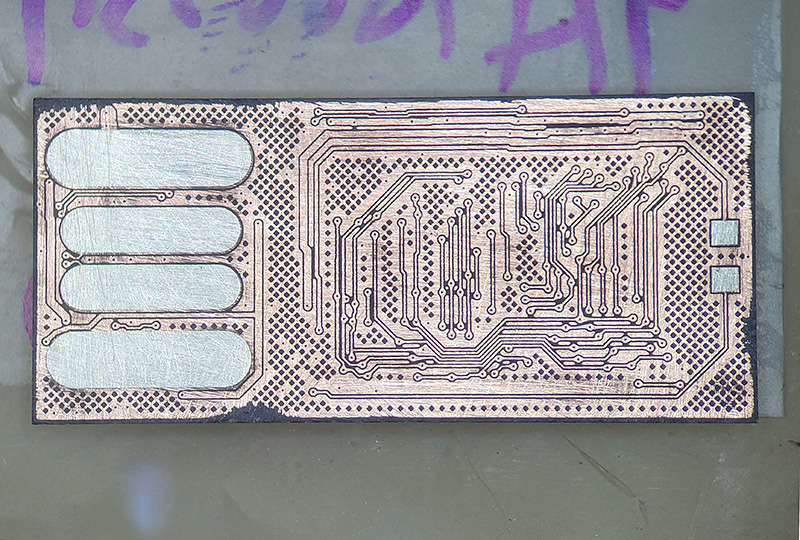

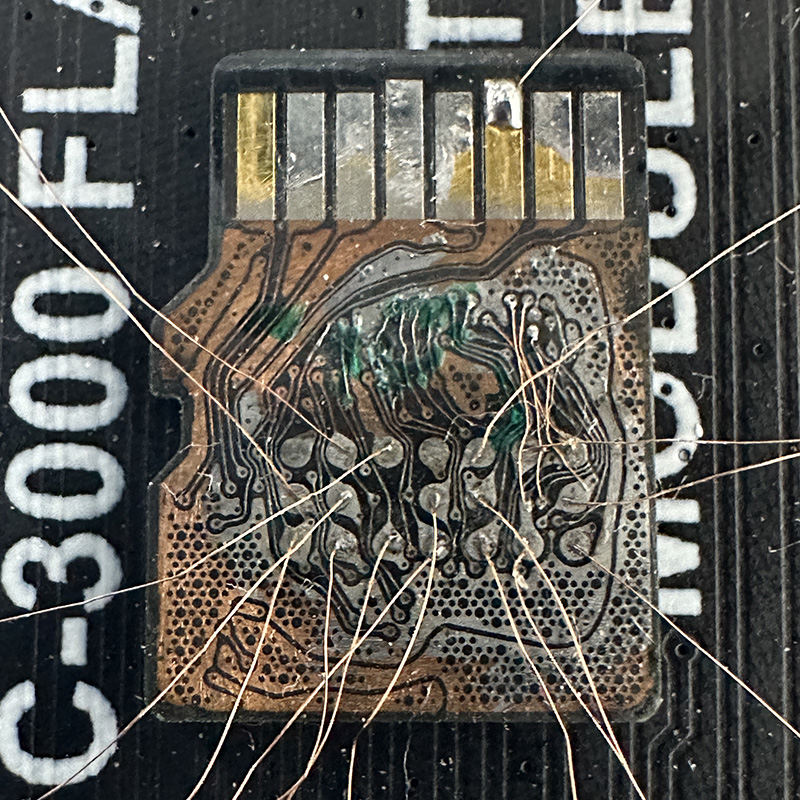

為了讀取資料,唯一的辦法就是接觸到底下的晶片線路。工程師必須在數十倍放大的顯微鏡下,使用特製的工具,小心翼翼地將覆蓋在晶片上方的環氧樹脂「刮除」。

這個過程極度考驗穩定性與經驗。刮得太淺,無法接觸到線路;刮得太深,只要對底層比頭髮還細的矽晶圓或銅線造成一絲一毫的損傷,都可能導致資料永久性毀損,再無挽救可能。這一步,決定了救援的生死。

挑戰三:微如髮絲的「飛線手術」

當線路接觸點(測試點)成功暴露出來後,才是真正考驗技術的開始。工程師需要根據逆向分析出的電路定義,將比髮絲還細的漆包銅線(俗稱「飛線」)一根一根地焊接到數十、甚至上百個微小的焊點上,手動搭建起一條能與資料讀取設備溝通的橋樑。

這項工作極度耗時費力,任何一根線的短路或焊接錯誤,都可能導致前功盡棄。這不僅是技術活,更是對工程師眼力、耐心與體力的極限挑戰。

挑戰四:無跡可尋的電路迷宮

最大的魔王,其實是「不確定性」。不同品牌、不同型號、甚至不同批次的COB產品,其內部線路定義(Pinout)都可能完全不同,而且沒有任何公開的電路圖可以參考。工程師必須依靠經驗和大量的逆向工程,像解謎一樣,從數百個點位中找出哪些是電源、哪些是時脈、哪些又是資料通道。這個過程充滿了未知數,也大幅增加了救援的時間成本與失敗風險。

身為使用者,我該怎麼辦?

了解COB的救援難度後,我們並非要抵制這類產品,而是應該建立正確的觀念,保護好自己的寶貴資料。

- 備份!備份!再備份!

這是最重要的鐵律。請絕對不要將COB隨身碟或記憶卡作為儲存重要資料的「唯一」地方。養成定期將資料備份到電腦硬碟、雲端空間或其他儲存裝置的習慣。 - 從價格與體積判斷

如果一款隨身碟異常便宜,或體積極度迷你,那它很高機率就是COB封裝。在購買時,心裡應該有個底:它很方便,但資料損毀後的救援成本與難度會非常高。 - 故障時請立即尋求專業

如果您的COB裝置不幸故障,切勿自行通電、拆解或嘗試任何網路上的修復軟體。這些行為很可能對內部造成二次損傷。最正確的做法是立即停止使用,並尋求具備COB救援經驗的專業資料救援公司協助。

結論

COB技術是儲存產品進步的象徵,它讓我們能將海量資料收納於指尖大小的空間。然而,這份極致的整合也帶來了高昂的救援代價。下一次,當您讚嘆於隨身碟的輕薄小巧時,也請記得它背後脆弱的一面,並用最簡單、也最有效的方式——勤勞備份——來守護您無價的數位記憶。